モップ VS 掃除機 対決!(1)

ハックション!

あ、失礼しました、

シマムラです

つい先日まで

「この暑さ、どうにかならないかねぇ~ 」

」

と言っていたのがウソのように

週末の雨 を境に

を境に

涼しいを通り越して、肌寒くなりましたね

寒がりシマムラは毛布を引っ張り出してきてしまいました^^;

そして、今日はお彼岸明けですね。

「入りのぼた餅、あけ団子、なかのちゅうにち赤ぱっぱ」

と歌いながら、土曜日にはお義母さんがお赤飯を炊いてくれました

日本の伝統、、、

ちゃんと受け継いでいきたいな~と感じました

さて、今回は「モップ VS 掃除機 対決 」

」

ん?何? ケンカでも始めるの!?

というようなタイトルですが

モップにはモップの、掃除機には掃除機の

良いところやふさわしい利用シーンがあるらしいので

それぞれの特徴や比較をしてみたら面白いかなー、

と思って、色々と調べてみました

ほうきの歴史は前回のブログの中でお伝えしました。

では、掃除機っていつ頃、誕生したのかしら

そんなときは、グーグル先生に聞いてみよ~

世界で初めてゴミを吸い取る方式の掃除機が発明 されたのは、

されたのは、

1868年、アメリカのシカゴ。

その年は、日本では大政奉還の翌年、明治元年ですね。

アメリカなど、欧米の住宅では

ご存知のとおり、靴のまま家に入るので

靴の裏についた、泥や砂なども一緒に家の中に持ち込んじゃいます。

家の床が板の間だと、、、床に傷が付いてしまいますね。

なので、多くの家庭ではじゅうたん敷き。

掃除機が普及する前は、ほうきやちりとりで掃除できない

じゅうたんのお掃除は、大変な悩みだったとか。

掃除機の発明は、欧米の人々にとっては

待ちに待った、画期的な発明だったのでしょうね

一方、日本では・・・?というと、

国産掃除機の第1号は、

1931年、東芝の前身となる芝浦製作所から発売されたもので、

当時は「ほうき型」と呼ばれていたそうです。

発売当初は高価だったため、ぜいたく品という扱いでしたが、

その後、日本は高度経済成長の時代に入り

60年代には、マンションや団地がどんどん増えました

マンションや新しい家は

洋室が多くなり、じゅうたんが流行。

じゅうたん=高級 、というイメージがありますよね。

、というイメージがありますよね。

さて、じゅうたんは、ほうきでお掃除はできません

そこで、じゅうたんの内部に溜まったゴミを

かき出して取り除くために、掃除機が一般家庭にも普及

そう、じゅうたんの掃除に掃除機は欠かせないものなのです

今では一家に一台は掃除機がありますよね。

吸引力がとても優れたもの、

勝手にお掃除してくれる掃除機まで出てきました

さて、高度経済成長時代のマンションブームが終わって、

現在の住宅環境は 、、というと。

、、というと。

現在は、ほとんどのお部屋がフローリングではないでしょうか。

シマムラ宅も、義父母が使っている仏間が一部屋、畳ですが、

あとはフローリングです。

なんで、フローリングが多くなったのかしら

それは

・高温多湿の日本の夏→じゅうたんは暑苦しい

・フローリングの方が掃除がしやすい

・じゅうたんはダニが発生しやすい

日本人って、基本的に靴を脱いでおうちに入りますよね。

真夏に玄関で靴を脱いで裸足になって家に入って

フローリングの床が少しひんやりしていると

とっても気持ちいいですよね~

また、冬の寒さ対策 に、

に、

床暖房が標準装備されたマンションも増えてきました。

“フローリング”って、横文字で言うから新しい感じがしますが

昔から日本の住宅で使われてきた“板の間”と同じですよね

時代劇を見ても、お城の中こそ畳の部屋が多いですが、

一般の人の家は板の間ですよね。

昔の住宅と違って、壁や窓などは、

高度経済成長を経て、より気密性の高いものへと進化してきましたが

床は昔の“板の間”に戻っているのですね

“板の間”は日本人のDNAに組み込まれているのかもしれませんね~

なんて(笑)

さて、その板の間のお掃除は、と言えば

昔から、ほうきとちりとりとぞうきん、でした。

でも、今は、掃除機を使っている家庭が一般的ですよね、きっと

掃除機は「じゅうたんを掃除するために誕生」したのでした。

あれ?じゃぁ、掃除機で板の間を掃除するとどうなるの

なんて、今まであんまり考えたことがなかったかと思いますが、、、

調べてみると、実はこんなことが起こっているらしいのです・・・

掃除機は目に見えるゴミやホコリは取れるが、

掃除機は目に見えるゴミやホコリは取れるが、

目に見えないハウスダストを取り除くには限界がある

掃除機の排気が、排気口付近のハウスダストを空気中に舞い上げる

掃除機の排気が、排気口付近のハウスダストを空気中に舞い上げる

排気口から微細なハウスダストは放出されてしまう

排気口から微細なハウスダストは放出されてしまう

うーん、目に見えないとか、微細な、とか・・・

実感が湧きづらいですよね。

~~~~~

ちなみに、

ハウスダストとは、以前「ハウスダストってなぁに??(1)」

でご紹介しましたが・・・

ハウスダストはお部屋の中を浮遊しているチリの総称のことで、

一つの物質ではなく、色々な物質が含まれており、

目に見えるものと見えないものがある。

目に見えるもの・・・綿ボコリ、砂、食べ物のカス 等

目に見えないもの・・ダニの死がいやフン、人間のフケ、カビの胞子 等

~~~~~

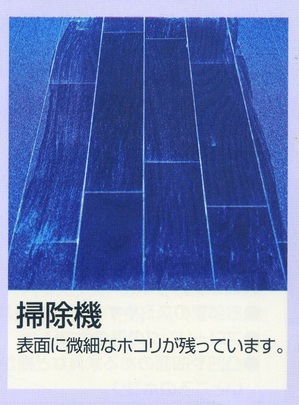

そこで、以前も登場したブラックライトという特殊な装置を使って

どのくらい掃除がきちんとできているのかを調べた実験結果がこちら

掃除機を使って、板の間を掃除した場合、、、

白く見えるのが、掃除機で吸い取ることができず

フローリングの床面に残ってしまったホコリです。

掃除機は、髪の毛や食べカスといった大きなものは、

しっかり吸い取るのですが

こまかーいものを吸い取るのはちょっと不得意なのかもしれません

板の間だとじゅうたんのようにかき出す、という機能も不要ですしね。

そして、こちらの動画を見て頂きたいのですが

掃除機の排気口から出た風が、

小さなハウスダストを舞い上げてしまっています

白くチカチカ と見えるのがハウスダストです。

と見えるのがハウスダストです。

これでは、お掃除しているのか、

お部屋をホコリっぽくしているのか・・・ ですね。

ですね。

そしてこの排気口からの風、キレイならまだしも

せっかく吸い込んだものを、出してしまっているとか!

え・・・ ?

?

紙パックの繊維には本当に本当に小さいですが、

隙間(スキマ)があります

だって、隙間が無いと、空気が通らないので

掃除機は吸い込めなくなりますよね。

この隙間、隙間より大きなゴミは通さないのですが、

隙間より小さなハウスダストは、通過させてしまうのです

せっかく吸い込んだのに、お部屋に戻しちゃってるのですね。

あ、うちは排気がきれいな、

サイクロン式の掃除機だから心配ないわ

という方もいらっしゃるかと思いますが、、、

サイクロン式掃除機は空気とゴミを遠心力で分離して

ゴミを掃除機の中に溜めていき、

さらに、空気と分離しきれない微細なハウスダストは

とても目が細かい=隙間が狭いフィルターで

キャッチする構造になっています

そのフィルターは高性能で、

とても細かいハウスダストも取ることができるのですが、

フィルターの隙間が狭いからこそ、

すぐに目づまりを起こしてしまい

頻繁にフィルターの掃除をしないといけない

また、すぐに吸引力が落ちてしまう

ということになってしまうのです。

かといって、掃除機を使うたびに毎回フィルター掃除!

・・・なんて出来ませんよね(ムリムリっ )

)

そういえば・・・

ハウスダストの中に含まれるダニの死がいやフンは

1~2ミクロン、という細かさでした。

1~2ミクロンより小さな隙間のフィルターや紙パックなんて

想像するだけで、すぐに目づまりしてしまいそうですよね

フィルターの隙間を小さくすれば吸引力が落ち、

隙間を広くすれば吸引力は強くなりますが、

細かなハウスダストは取れない。

あらら、いたちごっこですね・・・

うーん、こうやって見てくると、

今まで疑問に思ったこともなかったけど

「板の間=フローリングのお掃除って、掃除機でいいのかしら 」

」

って考え込んじゃいますよね。。。

さて、今回のお話、目からウロコ

という方もいらっしゃったのではないでしょうか。

シマムラも、最初聞いたときは

えっ?・・・そうなの~?

家の中は掃除機で掃除するもの、

と思ってウン十年、生きてきたのに~

ってびっくりしました。

では、次回は

“板の間=フローリングをキレイにお掃除する方法”

をお伝えしたいと思います

最後までお読みいただきありがとうございました

感謝。

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

ダスキン藤沢は、ハウスダストと健康、

おそうじのことを真剣に考える会社です。

http://www.we-serve.co.jp/

こちらのページにて

ハウスダストについて、詳しくご説明しています。

http://www.we-serve.co.jp/housedust/

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*